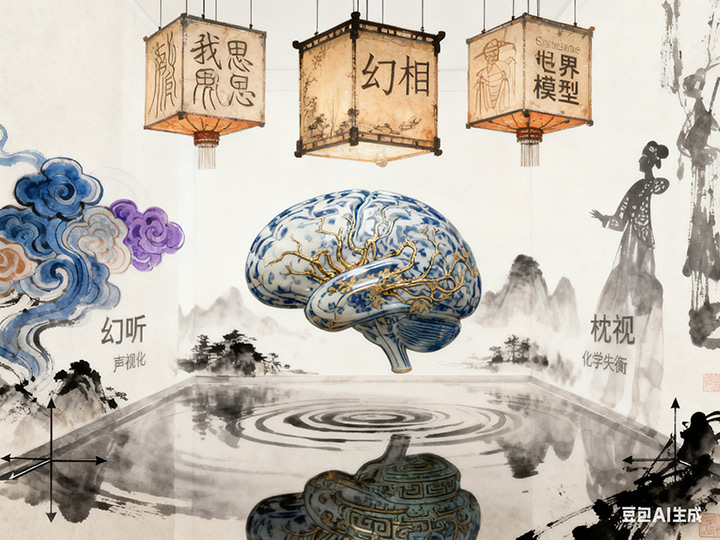

自笛卡尔提出"我思故我在"以来,哲学始终在与怀疑论搏斗。笛卡尔的恶魔假设——一个全能的欺骗者制造了整个感官世界——在现代神经科学中找到了新的表达方式。幻视幻听如同一个天然存在的"恶魔",它并非来自外部,而是产生于我们意识的最深处。神经科学研究显示,当人们经历幻听时,主管语言理解的脑区同样被激活,就像确实听到声音一样。这意味着大脑无法区分外部输入与内部产生的信号,所谓"现实"不过是大脑最终采纳的解释版本。

这直接挑战了经验主义的根基。洛克曾认为心灵是一块白板,知识全部源自感官经验。但幻视幻听现象表明,大脑远非被动的接收器,而是一个积极的预测机器。它不断基于先验模型生成预测,并用感官输入进行校验。在幻觉中,这个系统出现了短路:大脑选择了自身的预测而非感官反馈。于是我们不得不承认,我们永远不能直接接触"世界本身",只能接触被大脑处理过的模拟版本。哲学家汤普森(Evan Thompson)指出:"我们感知到的不是世界,而是大脑的世界模型。"

幻视幻听现象也瓦解了"客观性"的神话。传统上,我们将多人共同验证作为区分真实与幻觉的标准。然而,共享性幻视幻听的存在使这一标准陷入困境。历史上著名的"埃姆林幽灵"事件中,数十人同时声称看到了相同的幻影;在集体歇斯底里或宗教体验中,一群人共享非常规感知并不罕见。如果真实性由共识界定,那么这些被共享的幻觉是否应被授予某种"现实地位"?这让我们陷入了一个相对主义的迷宫:不存在超越人类共识的"绝对现实"。

进一步而言,幻视幻听现象迫使我们重新思考意识的本体论地位。如果大脑的某种化学失衡就足以创造另一个完整的感知宇宙,那么意识是否更像一个虚拟现实生成器,而非反映客观世界的镜子?神经科学家赛斯(Anil Seth)提出,幻觉并非破碎现实的证据,而是揭示了意识的本质——它本身就是一种受控的幻觉,一个大脑基于预测构建的、关于世界的"最佳猜测"。

最终,幻视幻听像一面扭曲但珍贵的镜子,映照出人类认知的核心困境。它告诉我们,现实并非被被动发现,而是被主动建构的。这种认识并非要让我们陷入虚无主义的绝望,而是邀请我们以更谦卑的态度看待自身的认知局限。在真实与虚幻的边界上,我们或许应当采纳一种实用主义的立场:所谓"真实",不过是那个 最能让我们有效生存和行动的解释版本。在这个意义上,研究幻视幻听不仅是为了治疗疾病,更是为了理解人类如何编织现实的伟大叙事,以及我们如何在这个叙事中找到自己的位置。