道教从拱手礼到三拜九叩的完整仪式

道教礼仪中,拱手礼以左手为尊,太极状手势象征抱元守一,揖礼更显恭信。而三拜九叩,这是最庄重的仪式,体现对道的虔诚信仰与神明的敬意思。

两手相叠,左手压住右手,这一动作寓意着扬善隐恶,体现了道教以左为尊的观念。将手举至胸前,站立而不俯身,显得庄重而恭敬。

拱手礼,又称“抱拳礼”,是道教中常见的一种礼节。在道侣相遇或道俗交往时,这一礼节被广泛采用,用以表达敬意与恭敬。

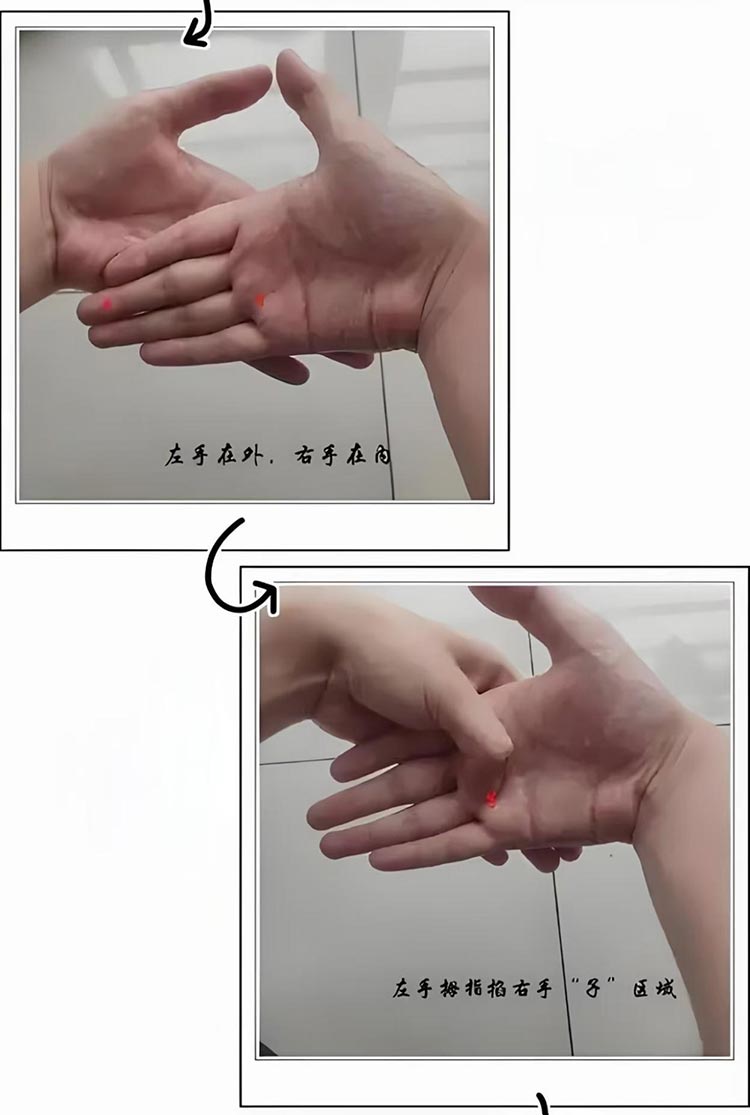

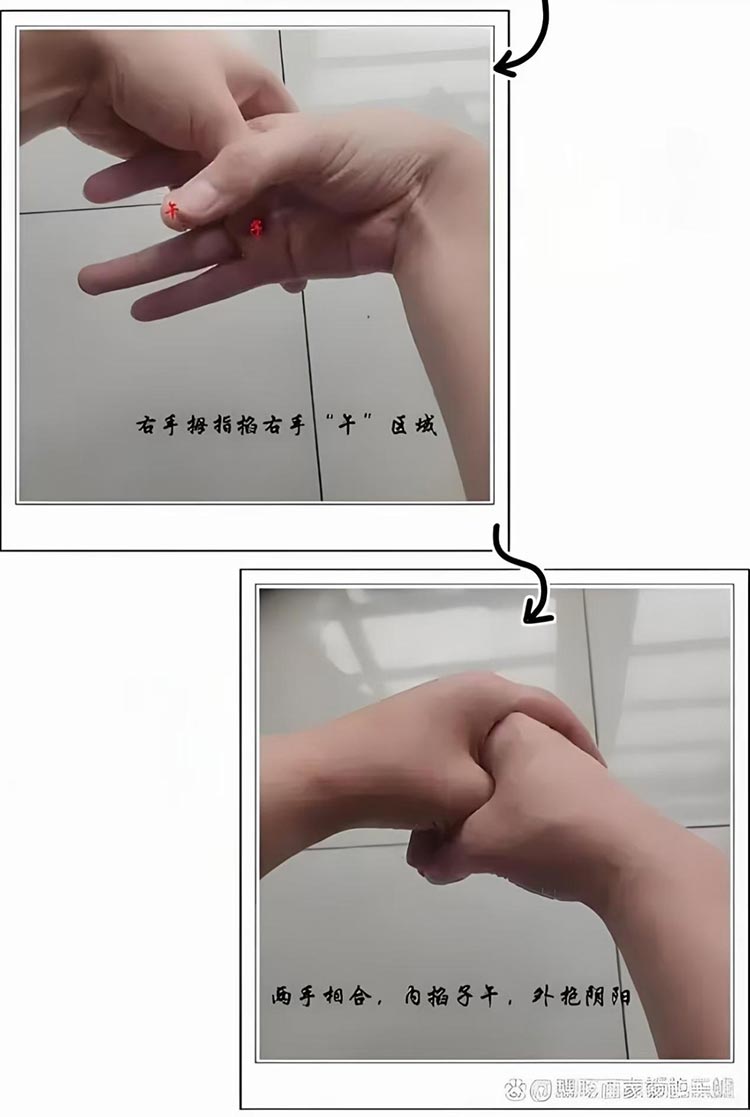

太极状拱手礼,一种独特的抱拳手势,具体做法为:左手大拇指插入右手虎口,紧掐右手子纹,即无名指根部;同时,右手大拇指屈于左手大拇指之下,掐住午纹,也就是中指上纹,整体呈现出太极图的形状,并内掐“子午诀”。

这种太极状的抱拳方式,常被道家修行者在打坐时采用,象征着“抱元守一”的修行理念。而在日常生活中,我们行拱手礼或作揖礼时,只需自然地抱拳即可。

行揖礼时,一面躬身一面将双手在腹前合抱,自下而上至鼻前,向人致意。由于这个动作伴随着屈身,所以也被称为“打躬”。同时,因为身体弯曲成月牙状,所以揖礼又被称为“圆揖”。

在行揖礼时,需要注意不要过度屈身,以免臂部突出,影响美观。相较于拱手礼,揖礼显得更为恭敬,尤其是在向长者行礼时,揖礼更是被广泛采用。

叩拜礼在道教中有着深厚的传统,其中最为常见的是一礼三叩,而三拜九叩则被视为最为庄重的礼仪。

首先,站在拜垫前,双脚自然分开,呈“八”字形,两脚跟之间的距离保持二至三寸。

接着,一面缓缓躬身,一面将双手在腹前合抱,合抱的动作自下而上,直至与口部相齐。在完成前面的动作后,将左手移开,右手则轻轻捂住心口,以示敬意。随后,身体缓缓前倾,右手掌心向下,轻轻按压在拜垫上,同时两膝屈曲下跪。紧接着,左手从心口处移开,覆盖在右手背上,双手形成“十”字形状,表达对神明的虔诚敬意。

俯伏叩首,将头部轻轻磕在双手背上,确保头与脊同时下伏,注意臀部不要高于背部。在此过程中,应全心全意地想象神明的形象,并虔诚地表达自己的祈祷。

在完成第一次叩拜后,缓缓抬头,左手离开心脏位置,右手用力,平稳地站起身来。随后,右手也随之收回,双手合十,高举至额前,准备进行第二次叩拜。这一系列动作重复两次,便完成了三礼三叩的仪式。待三个头磕完之后,再次起身,双手合抱,放于上腹位置,这一动作在道教中被称为“怀抱太极”。

完成三礼三叩后,紧接着向神行一作揖礼。当双手自上而下至上腹处并稳定站立后,方可离开跪垫。道门中人常说的“朝上三礼”,即指此三礼三叩,此礼多用于平日朝真之仪。

而关于三礼九叩,其拜法是在三礼三叩的基础上再重复一次,共计九叩,合为“三礼九叩”。礼毕后,同样需作揖而退。值得一提的是,三礼九叩是道教中最为庄重的礼拜仪式,通常只在初一、十五、祖师圣诞及各类斋醮道场时才会举行。

有资深道长阐释,道教中的叩拜之礼,实乃对道祖太上老君八十一化寓意的深刻体现。在礼拜时,双足呈“八”字形分开站立,双手则按“十”字形置于上腹处,而头部则象征性地低下,即“一”也。简言之,向神灵致礼,正是为了表达对“道”的坚定信仰以及对神祇的深切敬意。